终止式和弦连接,真的是音乐创作的终点吗?

在音乐理论的殿堂里,终止式仿佛是一座坚固的碉堡,宣告着段落的结束,旋律的归宿,以及情绪的平静。

正格终止、变格终止、半终止… 这些仿佛是烙印在乐谱上的句号,引导着听众进入一种舒适的完结感。但是,音乐创作的真正意义,仅仅在于到达这个既定的终点吗?

“终止”自己就是一个充斥矛盾的概念。从哲学层面来说,终止并非绝对的虚无,而是一个潜能的孕育期。每一次的“结束”,都蕴含着新的起点,新的可能性。就像尼采的“永恒轮回”,每一次循环的终结,都是下一次循环的开端。在心理学层面,终止带来的是双重体验。一方面,它给予我们平安感,让我们感到一种秩序的建立,一种目标的达成。另一方面,它也可能引发失落感,一种对逝去时光的追忆,一种对未知的恐惧。如同弗洛伊德的“死亡本能”,我们既渴望稳定,又渴望打破稳定,在结束与开始之间,寻找着动态的平衡。

回到音乐自己,终止式和弦连接的确是构建乐句、段落的重要工具。它通过和声的张力释放,营造出一种最终解决的听觉体验。然而,当我们过度依赖这种“解决”时,我们是否也同时扼杀了音乐的无限可能?传统的终止式,尤其是正格终止,过度强调了稳定和完整,可能会限制音乐的创新性和探索性。如同一个被设定好结局的故事,无论过程多么曲折,最终的落点却早已被预知,缺乏惊喜,缺乏挑战。

过度依赖终止式和弦连接,更可能导致音乐的公式化和模式化。当我们机械地重复相同的和声进行,相同的旋律模进,最终只能创作出千篇一律,缺乏个性的作品。如同工业流水线上的产品,精致而缺乏灵魂。

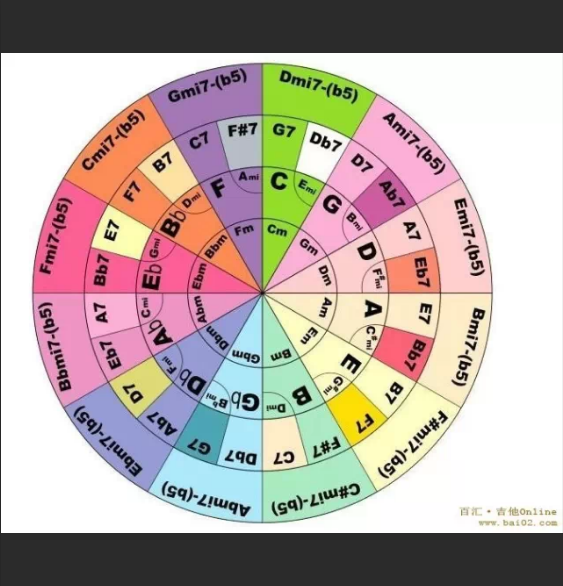

那么,我们该如何打破这种看似牢弗成破的“终止”魔咒?或许,我们可以测验考试打破传统的终止式和弦连接,创造出更加自由、开放的音乐形式。好比,使用不协和音程进行,营造一种悬而未决的紧张感,让听众在焦虑和期待中寻找新的出口。又或者,我们可以借鉴爵士乐的开放和声,模糊终止的概念,让音乐流动起来,形成一种永一直止的“连续进行”。

更进一步,我们可以测验考试将终止式和弦连接与其他音乐元素相结合,创造出更加丰富、多元的音乐体验。例如,在终止式之前加入一些意外的节奏变革,或者使用分歧的音色来强调终止的意义。甚至,我们可以反其道而行之,在应该终止的地方戛然而止,留下一个充斥想象空间的空白。

最终,我们必须认识到,音乐创作的实质是表达情感和思想,而不是追求某种固定的模式或公式。和声、旋律、节奏,都只是表达的工具,它们自己并没有固定的意义。音乐创作应该是一种自由的、充斥创造力的活动,我们不该该被任何理论或规则所束缚。终止式和弦连接,可以是一种结束,也可以是一种开始,关键在于我们如何运用它,赋予它新的意义。

音乐人啊,请不要被终止式和弦连接所束缚!勇敢地探索音乐的界限,拥抱不确定性,打破惯例,创造出真正属于自己的音乐。让你的音乐,不仅仅是抵达一个终点,而是通往无限可能的旅程。