重属和弦(Secondary Dominant),一个在音乐理论中并不显得过于神秘,却又能在实际音乐创作中发挥巨鸿文用的概念。

它如同古典音乐巨匠的秘密武器,巧妙地为作品增添色彩和张力;同时也是现代流行音乐中弗成或缺的元素,使得旋律更加动听,和声更加丰富。理解重属和弦的历史、演变和运用,有助于我们更深入地欣赏和分析音乐作品。

重属和弦的起源可以追溯到巴洛克时期,当时作曲家们开始探索更加复杂的和声进行,并逐渐发现了在正格进行之外,可以利用“副属和弦”来制造更多的和声色彩。副属和弦的概念最初并不像今天这样系统化,更多的是作曲家们凭借敏锐的音乐直觉和丰富的实践经验,在和声进行中进行一些巧妙的更改。例如,他们可能会在一个乐句中临时“借用”另一个调的和弦,以制造一种短暂的离调效果,从而增强乐句的吸引力。

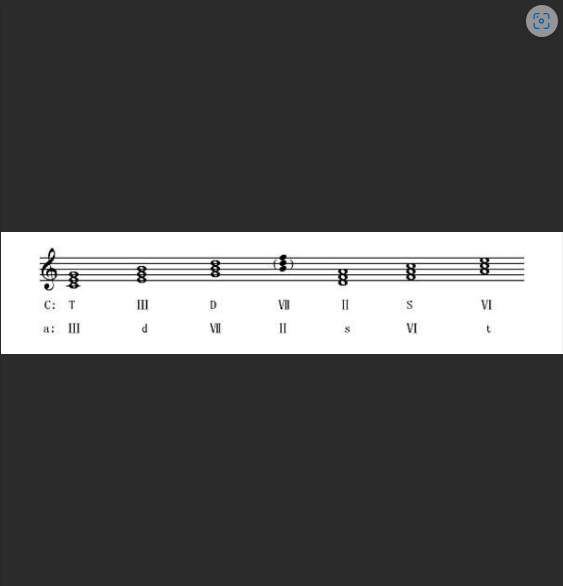

然而,真正将重属和弦的概念系统化、理论化并广泛应用于创作中的,是古典主义时期。在古典主义时期,和声体系得到了进一步的完善和规范,主调音乐(Homophony)成为主流,和声的功能性作用也日益凸显。作曲家们开始明确地认识到,属和弦不仅仅可以解决到主和弦,还可以解决到其他和弦,从而形成一种更加复杂的和声关系。例如,在C大调中,我们可以使用D7和弦(G大调的属和弦)来解决到G大调的音阶中的G和弦(C大调的属和弦)。这种D7->G的进行,就构成了一个重属和弦。

古典主义时期,重属和弦的应用主要体现在以下几个方面:

在古典音乐中,海顿、莫扎特和贝多芬等巨匠都善于运用重属和弦来丰富自己的作品。例如,在莫扎特的《费加罗的婚礼》中,就多次运用重属和弦来增强剧情的戏剧性和人物的情感表达。贝多芬的作品,如钢琴奏鸣曲等,也大量使用了重属和弦,营造出强烈的戏剧冲突和情感张力。

浪漫主义时期,作曲家们更加强调个人情感的表达和对音乐的自由探索,和声也变得更加复杂和丰富。重属和弦的应用也得到了进一步的发展,不仅种类更加繁多,使用方式也更加灵活。浪漫主义时期的作曲家们不仅使用七和弦形式的重属和弦,也考试考试使用九和弦、十一和弦等更加复杂的和弦形式,使得和声色彩更加浓郁。此外,他们还经常将重属和弦与其他和声技巧,如半音阶、变音和弦等结合使用,发明出更加独特的音乐效果。

值得一提的是,舒伯特在《冬之旅》中对重属和弦的运用,恰如其分地表达了主人公内心孤独、绝望的情感。通过频繁使用重属和弦,他营造了一种不稳定、漂泊不定的氛围,与主人公的内心状态完美契合。

现代流行音乐中,重属和弦的应用更加广泛和自由。与古典音乐相比,流行音乐的和声结构相对简单,但重属和弦却成为了重要的和声“调味剂”。流行音乐作曲家们经常使用重属和弦来制造一些意想不到的和声惊喜,使旋律更加动听,和声更加丰富。

在流行音乐中,重属和弦的应用主要体现在以下几个方面:

例如,在许多流行歌曲中,我们经常可以听到V/V(属的属和弦)解决到V(属和弦)的进行,然后再解决到I(主和弦)的和声进行。这种进行方式,可以为歌曲增加一种紧张感和期待感,使得最终解决到主和弦时,听众会感到一种释放和满足。诸如披头士乐队、皇后乐队等,都善于运用重属和弦来丰富其音乐创作,使得他们的作品在和声上独具特色。当代流行音乐的创作者们,更是将重属和弦运用得炉火纯青,使其成为了流行音乐和声的重要组成部分。

总而言之,重属和弦在音乐历史的发展中饰演着重要的角色。从巴洛克时期的萌芽,到古典主义时期的系统化,再到浪漫主义时期的自由发展,以及现代流行音乐中的广泛应用,重属和弦始终是作曲家们手中一把利器,用于丰富和声色彩、增强旋律吸引力、构建复杂的和声结构、制造转调效果,最终为听众带来更加美妙的音乐体验。理解重属和弦的原理和应用,不仅可以赞助我们更好地欣赏和分析音乐作品,也可以为我们自身的音乐创作提供更多的灵感和可能性。