在功能和声体系的宏大框架中,导七和弦(Leading-tone Seventh Chord)占据着一个独特且关键的位置。

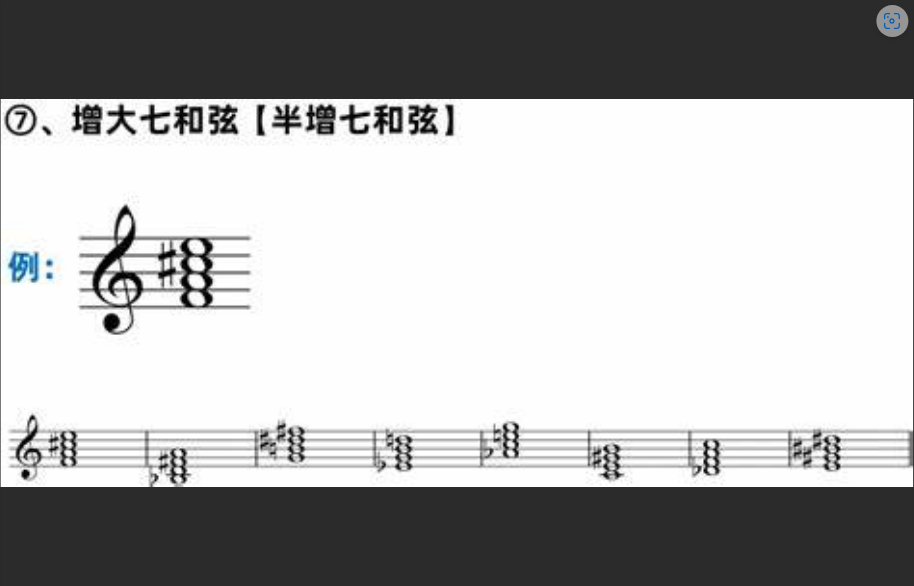

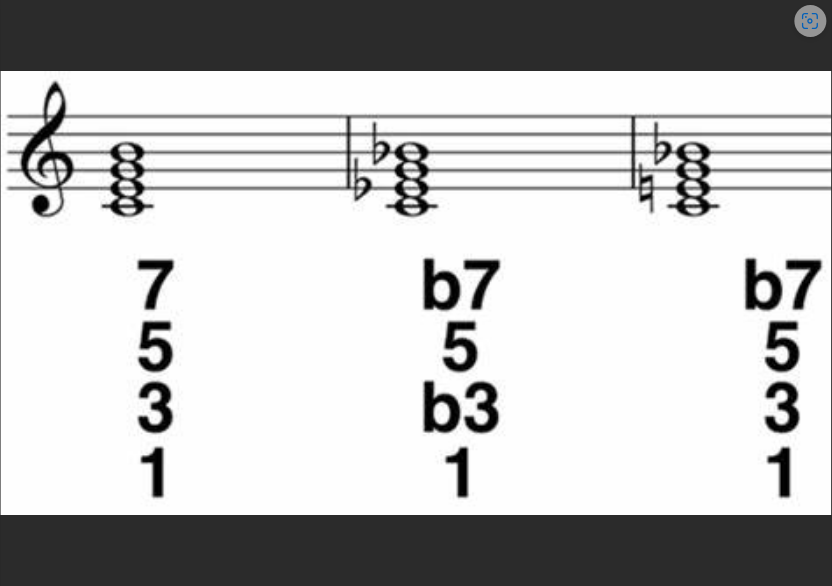

要理解其作用和局限性,首先需要对其进行严谨的定义。从结构上看,导七和弦是由调性中的导音(即主音下方半音的音)动身,叠置小三度、小三度和小三度构成的七和弦。例如,在C大调中,导音是B,导七和弦就是B-D-F-A。

更重要的是,导七和弦的功能和声意义在于其强烈的不稳定性。由于包含了导音,它天然地具有指向主音的倾向,构成了一个极强的解决动力。同时,其不协和的七度音程(通常是小七度)也加剧了这种不稳定性,进一步推动和声向主和弦进行。在经典的终止式中,导七和弦经常涌现在属功能和弦之前,形成一个强大的"V-viio7-I"或"V-viio7-I6"的进行,强化终止效果。这种特性使其在音乐创作中被广泛运用,尤其是在需要营造紧张感和预备主和弦时。

然而,将导七和弦视为“万能和弦”则是一种过于简化和片面的理解。诚然,它具有强大的解决动力和在和声进行中承上启下的功能,但这并不虞味着它适用于任何情况。导七和弦的优点在于其强烈的紧张性和指向性,但这也恰恰是其局限所在。过度或不恰当地使用导七和弦,会导致和声进行过于程式化,缺乏新鲜感和变革。想象一下,如果每一段音乐的结尾都无差别地使用“V-viio7-I”,听众很快就会感到厌倦和乏味。

此外,导七和弦的性质决定了它在特定的和声语境中能力发挥其最佳效果。在非功能和声体系中,导七和弦可能失去其原有的功能意义,仅仅成为一个独立的音响色彩。例如,在一些现代音乐作品中,导七和弦可以被用作一个独立的和弦块,其解决倾向被刻意忽略,而是关注其音响效果。

分歧音乐理论体系对导七和弦的解读也存在差别。例如,在里曼的功能和声理论中,导七和弦被视为属功能的变体,具有强烈的离心倾向。里曼体系强调和声功能的统一性和简化性,将复杂的和弦进行归纳为几个基本功能之间的相互作用。而申克分析则更注重对音乐作品的有机整体性的分析。在申克体系中,导七和弦被视为一个结构层级上的事件,其作用取决于它在整体结构中的位置和与其他音程关系的联系。申克强调配景、中景和前景的相互作用,认为和弦的功能不仅仅取决于其局部的和声关系,更取决于它在整个音乐结构的展开中的作用。因此,申克分析可能会揭示导七和弦在更大的结构框架中饰演的角色,例如作为连接分歧乐段的过渡和弦,或者作为加强乐曲高潮的手段。

更为重要的是,导七和弦的应用还需要考虑旋律的线条和节奏的配合。如果旋律线与导七和弦的解决方向相悖,或者节奏上缺乏对解决的预备,都会削弱其效果,甚至造成不和谐的听觉体验。

因此,对于音乐理论学习者来说,关键在于批判性地学习和理解导七和弦。不要将其简单地视为一个“万能公式”,而是要深入理解其内在的结构、功能和局限性。更重要的是,要将理论知识与实践相结合,通过分析大量的音乐作品,观察导七和弦在分歧风格和体裁中的应用,体会其在分歧语境下的效果。只有通过这样的思考和实践,能力真正掌握导七和弦,并将其创造性地运用到自己的音乐创作中,避免机械地套用理论,真正理解音乐背后的逻辑和情感。