《乌兰巴托的夜》,一首流传甚广的蒙古族歌曲,吉他谱的简单和弦背后,蕴藏着深刻的文化内涵。

它不仅仅是一首动听的歌曲,更是草原文化与现代都市对话的载体,唱出了无数漂泊异乡的游子之情。要理解这首歌,必须首先了解它的创作配景。

乌兰巴托作为蒙古国的首都,是连接传统草原文化与现代文明的桥梁。歌曲的创作灵感,往往来自于城市化进程中蒙古族人民所面临的身份认同危机和文化归属感缺失。一方面,他们渴望融入现代都市生活,享受便捷与繁荣;另一方面,又难以割舍对广袤草原、游牧文化和传统生活方式的眷恋。这种矛盾的心情,成为了歌曲创作的源泉。

歌词是理解歌曲内涵的关键。虽然歌词内容因分歧版本略有差别,但其中经常涌现的“乌兰巴托的夜”、“星星”、“草原”、“故乡”等意象,都具有丰富的象征意义。“乌兰巴托的夜”代表着现代都市的喧嚣与霓虹,与“草原”的宁静与广袤形成鲜明对比。“星星”则象征着希望、指引,也可能代表着故乡的记忆,在迷茫的都市夜空中闪烁。“故乡”则是游子心中永远的牵挂,是安顿灵魂的港湾。

《乌兰巴托的夜》的歌词,往往并不直白地表达思乡之情,而是通过对意象的描绘,营造出一种淡淡的忧伤和漂泊感。例如,反复吟唱的“乌兰巴托的夜”,既是对都市夜景的描述,也暗示着游子在异乡的孤独与迷茫。歌词中对草原的怀念,则更像是对逝去的美好时光的追忆。

蒙古草原文化强调人与自然的和谐相处,崇尚自由奔放的生活方式。但在现代都市生活中,人们的生活节奏加快,人与人之间的关系也变得更加疏离。这种文化上的冲突,加剧了游子的漂泊感和乡愁。他们身处繁华的都市,却始终无法找到真正的归属感。正如民族音乐学家乔建中在《中国传统音乐概论》中指出的,音乐是文化认同的重要载体,它能够唤起人们对特定文化群体的归属感和认同感。《乌兰巴托的夜》正是这样一首能够唤起蒙古族人民甚至所有背井离乡者的文化认同感的歌曲。

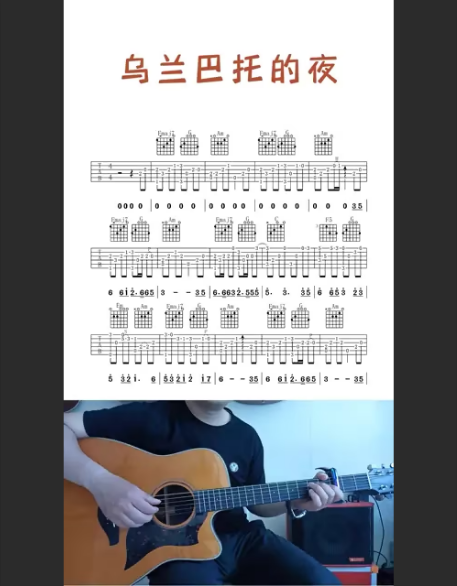

《乌兰巴托的夜》的吉他谱,通常采取简单的和弦进行,便于弹唱。这种简洁的编配,也恰恰体现了草原文化的朴实与自然。听着简单的吉他伴奏,唱着充斥诗意的歌词,人们仿佛能够感受到草原的风,看到故乡的星空。这首歌,不仅仅是一首歌曲,更是一种情感的寄托,一种文化的传承。

总之,《乌兰巴托的夜》通过对草原与都市的对比描写,深刻地表达了漂泊异乡的游子之情和对故乡的思念。它不仅仅是一首动听的歌曲,更是蒙古族人民在现代化进程中文化认同与精神困境的真实写照。通过吉他谱的学习和演唱,我们可以更深入地舆解这首歌背后的文化内涵,感受到草原文化的魅力和游子思乡的深切情感。