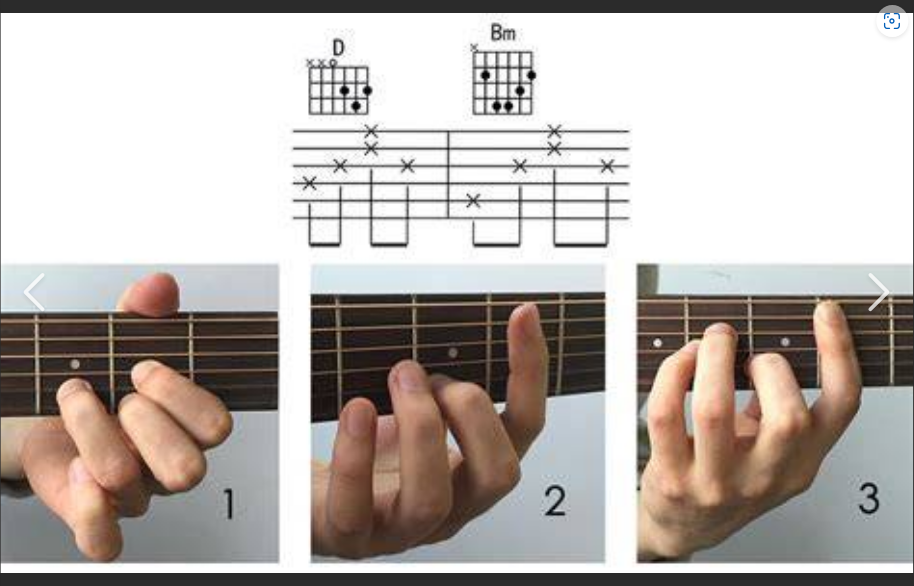

在吉他演奏的旅程中,几乎每个吉他手都会遭遇一个挥之不去的问题:按弦时,手指不小心触碰到相邻的琴弦,发出了不和谐的“弦外之音”。

这种现象的普遍性不问可知,尤其是在演奏复杂和弦或进行快速指板移动时,更是难以避免。客观而言,这种“弦外之音”往往会破坏音准,导致音色混浊,影响整体演奏的清晰度。许多吉他教材和吉他大师都强调,干净、准确的按弦是吉他演奏的基本功,应该尽可能避免任何不需要的杂音。

然而,音乐的世界总是充斥着惊喜和可能性。有些极具创造力的音乐家和吉他手并没有将这种“弦外之音”视为绝对的错误,反而将其巧妙地融入到自己的演奏风格中,创造出令人耳目一新的音乐效果。他们将原本被视为缺陷的技巧,转化为一种独特的艺术表达。

例如,一些布鲁斯吉他手会故意在按弦时轻微触碰相邻的琴弦,制造出一种略带毛糙和颗粒感的音色,这种音色与布鲁斯音乐的粗犷和原始的风格相得益彰。再好比,在一些现代音乐作品中,作曲家可能会要求吉他手使用特殊的指法, intentionally制造出一些微妙的泛音或颤音效果,增加音乐的条理感和表示力。 Steve Vai,以其前卫和实验性的吉他演奏风格而闻名,他经常会利用各种非惯例的技巧,包含有控制地让琴弦发生共振和泛音,以此来创造出独特的音色和效果。此外,一些爵士吉他手也会利用类似的技巧,在演奏中添加一些微妙的“色彩”,使音乐更加丰富和富有变革。

具体到音乐作品的运用,我们可以分析一些具有代表性的例子。在某些前卫摇滚乐的吉他solo中,吉他手可能会故意让相邻的琴弦发生微弱的共振,创造出一种梦幻般的氛围,增强音乐的迷幻色彩。而在一些实验音乐作品中,作曲家甚至会要求吉他手使用异于寻常的调弦方式,并结合特殊的指法,来制造出各种奇特的音效,挑战听众的听觉极限。

那么,我们究竟应该如何看待这种“弦外之音”呢?它仅仅是一种需要克服的技巧缺陷,还是可以立异利用的艺术手段?这是一个值得深入探讨的问题。一方面,追求干净、准确的音准是无可厚非的,特别是在演奏一些古典吉他或者流行音乐时,清晰的音色至关重要。另一方面,我们也应该坚持开放的心态,勇于测验考试和探索各种新的技巧和可能性。也许,正是那些看似“错误”的音符,能力带来意想不到的惊喜。

最终,如何运用这种技巧,取决于音乐家的个人审美和创作理念。没有绝对的对错,只有适合与不适合。重要的是,我们要了解这种技巧的特性,并掌握其运用方法,从而在音乐创作中做出最合适的选择。希望这篇文章能引发各位读者对吉他演奏技巧的更深条理的思考,并鼓励大家在音乐创作中赓续探索和立异。