嘿,刚开始学乐理的你,是不是觉得一堆音符、符号、术语看得眼花缭乱?特别是遇到和弦转位,一会儿是“根音在低音”,一会儿是“三音在低音”,是不是感觉有点晕?别急,很可能你已经听说过甚至正在使用某种“三和弦转位口诀”来帮你快速区分它们。

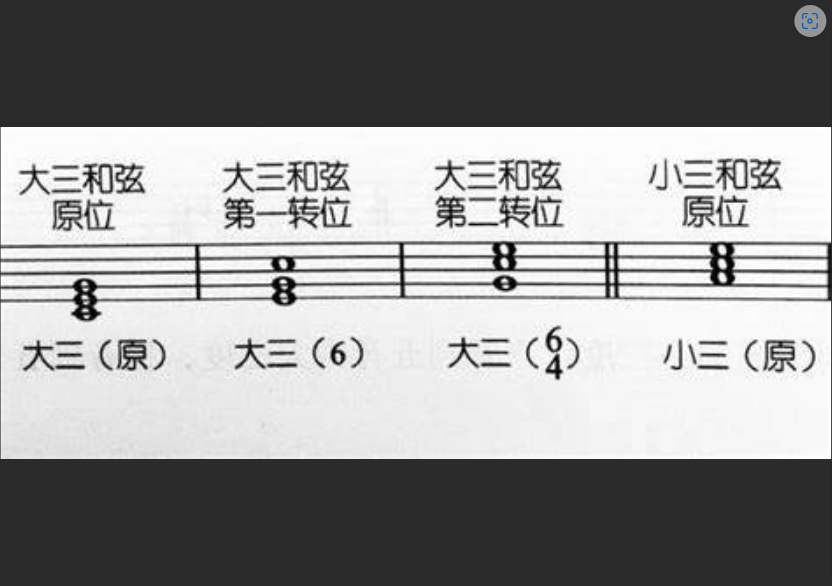

不得不认可,这些口诀在入门阶段确实像一根救命稻草。好比,常见的口诀可能就是教你只看和弦的最低音是哪个音级(根音、三音、五音),然后对应判断是原位、第一转位还是第二转位。对于那些刚刚认识音符,对和弦概念还模糊的同学来说,这种简单粗暴的方法能赞助他们迅速给眼前的几个音起个名字,好比“这个E-G-C的和弦,E是C大三和弦的三音,最低音是三音,所以它是C大三和弦的第一转位!”瞧,是不是瞬间感觉问题解决了?通过这种方法,你可以快速地在试卷上、乐谱上识别出和弦的转位形态,顺利通过一些基础的乐理测试。它提供了一个便捷的入口,降低了入门的门槛,让你在看似复杂的乐理世界里找到了第一个可以抓住的藤蔓。

然而,如果你真的以为靠这个口诀就能“通吃”乐理,那就太天真了!这根藤蔓只能帮你爬上第一级台阶,更高更广阔的音乐世界,它根本无力触及。为什么这么说?因为三和弦转位口诀仅仅是告诉你“这是什么”,它完全没有触及“为什么”以及“它有什么用”。

首先,口诀无法解释和弦的“功能”。一个C大三和弦,无论是原位、第一转位还是第二转位,它在C大调里都饰演着“主和弦”(Tonic)的角色。但在具体的音乐进行中,原位的主和弦给人稳定、终止的感觉,而第一转位(尤其是在巴洛克或古典时期)经常用于连接,其低音(三音)通常是向上级进或向下级进,发生一种流动的趋势;第二转位的主和弦则更多用于特定的终止式(如终止四六和弦)或经过性的和弦,其低音(五音)通常是连接属和弦的根音。这些功能上的差别,口诀完全没有告诉你,它只是冷冰冰地识别出最低音,而忽视了和弦在调式中的地位和它在乐句里承担的任务。

其次,口诀完全脱离了“声部进行”。音乐是多个声部(高音、中音、低音等)同时运动的结果,和弦转位很大水平上是为了让这些声部,尤其是低音声部和旋律声部,能够更平滑、更符合逻辑地连接。学习和声,重要的不是识别低音是哪个音级,而是理解为什么作曲家在这里使用了这个转位,它是如何连接前一个和弦和后一个和弦的?各个声部之间是如何通过级进或小跳连接的?如何避免平行五度、平行八度等禁忌?这些关于声部之间横向运动的原理,是和声学的核心,也是决定音乐流畅与否的关键,而口诀对此一无所知。

再者,口诀的应用范围极其有限。它只针对最基础的“三和弦”。乐理世界里还有七和弦、九和弦、十一和弦、十三和弦,有各种各样的变和弦、附加音和弦。这些更复杂的和弦也有转位,难道你要为每一种和弦都发明一套口诀吗?显然不现实。理解和弦的构成原理——它们是如何在根音上方叠加三度音程构建起来的——才是解决所有和弦识别问题的通用方法。

最后,过度依赖口诀会阻碍你的深入思考。它让你习惯于机械地套用公式,而不是去理解和弦内部的结构(根、三、五音程关系)以及它与其他和弦外部的关系(功能、连接)。当你遇到一个和弦,你不该该只想着“最低音是啥?”,而应该思考“这是什么调里的什么功能和弦?它的构成音是什么?最低音是哪个构成音?在连接前后和弦时,这样转位有什么好处?”,这才是真正的乐理思维。

所以,把三和弦转位口诀看作是一块敲门砖、一个拐杖是可以的,但千万别把它当成能带你走遍乐理世界的“万能钥匙”。一旦你通过口诀大致了解了什么是转位,就应该迅速开始学习更深条理的和声理论。去理解音程如何构成和弦,理解和弦的功能分类,学习如何进行规范的声部连接。通过大量的视唱练耳、乐谱分析和实际写作练习,去感受分歧转位和弦在听觉上的差别,去理解它们在音乐进行中的作用。

乐理学习是一个循序渐进、需要赓续深入理解的过程。口诀能帮你记住表象,但理解能力让你触及实质。放下对口诀的依赖,勇敢地迈向和声学的殿堂吧!只有这样,你能力真正理解音乐这门美妙的语言,不再只是识别音符,而是能够分析音乐的骨架,甚至发明属于自己的音乐。