乐理教学,尤其是基础乐理的学习,常常随同着各种简便记忆法。

其中,关于三和弦转位的口诀(例如,“根三五,三五根,五根三”或类似的变体,通过背诵分歧转位时根音、三音、五音的相对位置来快速判断和弦转位)无疑是最广为人知、使用最普遍的工具之一。对于初学者而言,这些口诀似乎是跨越乐理障碍的捷径,能够快速识别和弦状态,建立初步的成就感。然而,对于乐理研究者和资深音乐人而言,我们不得一直下来,以更批判和深入的视角审视:这种根植于传统教学的口诀,究竟是推动学生理解和进步的有效手段,还是在无形中构筑了阻碍其进一步发展的认知壁垒?

本文旨在挑战这种看似权威且行之有效的传统方法,从教育学和认知心理学的双重维度,深入剖析三和弦转位口诀的得失,探讨其在现代音乐教育体系中的定位,并反思我们应如何引导未来的乐理学习。

弗成否认,口诀之所以广泛流传,是因为它在某些方面提供了即时性的方便。从教育学的角度看,口诀利用了人类对押韵、节奏或简单序列的记忆优势,降低了学生在面对新概念时的初始认知负荷。当一个学生初次接触和弦转位时,理解其定义(最低音是根音、三音还是五音)并将其应用于乐谱或键盘上进行判断,需要同时处理视觉信息(谱面或键盘排列)、概念定义以及音程关系。这一过程对初学者而言可能显得复杂。

此时,口诀提供了一个简化的规则:“看到某个形态(或听到某个最低音是某个音),就对应某个口诀,然后判断出转位。”这绕过了对和弦内部音程关系的深入分析,直接将表象特征与转位名称挂钩。这种表层处理方式,使得学生能在短时间内“学会”识别转位,快速完成教师安排的基础练习,获得正向反馈,从而提升学习兴趣和信心。从这个角度看,口诀似乎起到了“脚手架”的作用,赞助学生迈出理解的第一步。

然而,教育学更关注的是深度学习、理解的建构以及知识的迁移应用。认知心理学则强调学习过程中的信息加工、记忆编码方式以及知识结构的形成(图式构建)。正是从这些更深条理的视角看,口诀的局限性及其潜在危害才显露无遗。

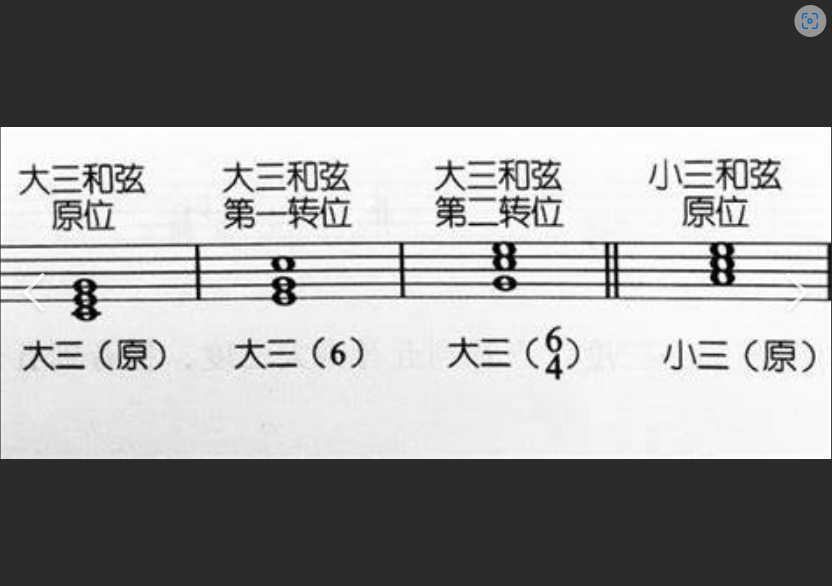

对结构实质的忽视: 三和弦转位的核心在于其内部音程关系的改变以及由此发生的分歧听觉效果和功能潜力。原位是根音在最低,音程构成是根音与三音(大三度/小三度)、根音与五音(纯五度)。第一转位是三音在最低,音程构成是三音与五音、三音与根音(小六度/大六度)。第二转位是五音在最低,音程构成是五音与根音(纯四度)、五音与三音。理解转位,实质上是理解这些从最低音出发的音程关系。口诀完全跳过了这一关键的音程分析步调,将其简化为机械记忆的序列。学生记住了“三五根”对应第一转位,却可能从未真正理解第一转位之所以是第一转位,是因为其最低音与根音构成了大/小六度。

限制图式构建与灵活应用: 认知心理学认为,有效的学习是将新知识整合到已有的知识网络中,形成灵活、可调用的认知图式。和弦转位的概念应与音程、调性、和声功能、声部进行等其他乐理知识相互关联,构成一个有机整体。例如,理解第二转位中最低音与根音构成的纯四度对于理解终止四六和弦的功能至关重要。依赖口诀的学生,其关于转位的知识是一个孤立的记忆块,未能与音程、功能等核心概念建立连接。这使得他们在需要运用转位进行和声分析、作曲或即兴演奏时,往往会感到茫然,因为口诀无法指导他们应对新的情境。

阻碍学习迁移: 知识的迁移能力是衡量学习质量的重要尺度。一个学生能否将学到的三和弦转位知识应用于七和弦转位、复杂和弦转位,甚至更广阔的音乐分析和创作领域,取决于他们是否掌握了潜在的原理。口诀是高度特异性的,它针对的是特定的音与音序组合,难以泛化到更复杂的和弦结构。一个只会背“根三五”的学生,在面对七和弦的第一转位时,口诀就失效了,他需要重新学习一套针对七和弦的口诀(如果存在的话),而无法通过类比和理解音程关系来触类旁通。

强化表层学习与应试倾向: 在应试教育体系下,口诀因其效率高、见效快而备受青睐。教师和学生可能都倾向于采取这种方法,以快速通过考试中的识别题。但这恰恰是典型的表层学习:关注知识的记忆和再现,而非理解和应用。长期依赖口诀,会使学生养成一种“寻找捷径”的习惯,缺乏深入探究概念实质的动力,这与其成为真正的音乐研究者或资深音乐人所应具备的批判性思维和探究精神南辕北辙。

潜在的“去音乐化”风险: 乐理是为了更好地理解和创造音乐。和弦转位不仅是视觉上的音符排列变革,更是听觉上的色彩和稳定性的改变,以及功能上的潜在变革(例如终止四六和弦的属功能倾向)。口诀这种抽象的符号记忆,将视觉形态或音名序列与转位名称绑定,完全剥离了听觉和功能体验,使得转位学习变得“去音乐化”。学生可能能够在纸上或口头正确说出转位,但在听觉上无法辨识,在创作中无法灵活运用其听觉特性。这与音乐学科的实质是相悖的。

考虑到口诀在促进深度理解、图式构建和学习迁移方面的显著局限性,我们有需要挑战其在乐理教学中的“权威”地位。这种权威可能源于其悠久的历史、广泛的使用,以及在某些特定情境下(如入门阶段快速识别)的外面有效性,而非其在培养真正音乐能力方面的长期效益。

作为乐理研究者和资深音乐人,我们的目标是培养能够深入理解音乐结构、具备批判性思维、能够将理论应用于实践的下一代音乐人才。仅仅依靠口诀来应对基础概念,无异于给学生的认知潜力设限。

那么,应该寻找怎样的替代方法?

回归音程本位: 教学重点应放在理解转位是最低音与和弦内其他音构成的特定音程组合。例如,强调第一转位最低音与根音构成六度,第二转位最低音与根音构成四度。通过大量练习识别和构筑这些音程组合,让学生真正理解转位的结构属性。

强化视觉与触觉联系: 结合键盘和谱面教学,让学生直观感受分歧转位在空间排列上的差别,以及这些差别如何体现在音程构成上。例如,在键盘上演示C大三和弦的原位、第一转位、第二转位,并引导学生观察和弦内部音程随最低音变革而发生的变革。

融入听觉训练: 将和弦转位的听辨训练纳入教学体系。让学生通过耳朵去鉴别分歧转位带来的听觉感受差别,从而将抽象概念与声音实体建立联系。

结合和声功能与声部进行: 在适当阶段,将转位教学融入和声进行和声部进行的语境中。让学生理解为何在特定情况下使用某个转位,例如,如何通过转位实现平稳的声部连接,或为何终止四六和弦通常采取第二转位。这能让学生从功能层面理解转位的意义,而非孤立地记忆其形态。

鼓励主动探究与分析: 提供乐谱实例,引导学生通过分析音程来判断和弦转位,而非套用口诀。安排需要运用转位知识进行简单和声写作或分析的练习,促使学生将转位概念融入更复杂的音乐任务中。

三和弦转位口诀,作为一种历史悠久的教学辅助手段,其在降低入门门槛、提供短期方便方面有其作用。然而,从教育学和认知心理学的深度视角审视,它在培养学生对和弦结构实质的理解、构建全面的音乐认知图式、促进知识迁移和深度学习方面存在着严重不足,甚至可能构成障碍。过度依赖口诀,会使乐理学习停留在表层,脱离音乐实践,最终阻碍学生成为真正理解并能运用音乐语言的资深音乐人。

挑战乐理教学中的“权威”口诀,并非否定传统自己,而是基于对学习规律和音乐实质的更深刻认识,寻求更符合现代教育理念、更能培养学生核心音乐能力的教学方法。我们应该勇敢地放弃那些看似捷径实则弯路的工具,转而投资于能够构建学生坚实知识结构、激发其深度思考和实践能力的教育策略。这不仅是对乐理教学方法的革新,更是对未来音乐人才培养模式的一次重要反思和探索。

最终,衡量一种教学方法优劣的尺度,不该是其是否能让学生快速通过基础测试,而是能否为他们开启通往更广阔音乐世界的真正大门,能否赋予他们理解、创造和表达音乐的深刻能力。在这个意义上,三和弦转位口诀,或许早已完成了其历史使命,是时候让位于更能体现“进步”精神的教学新范式了。