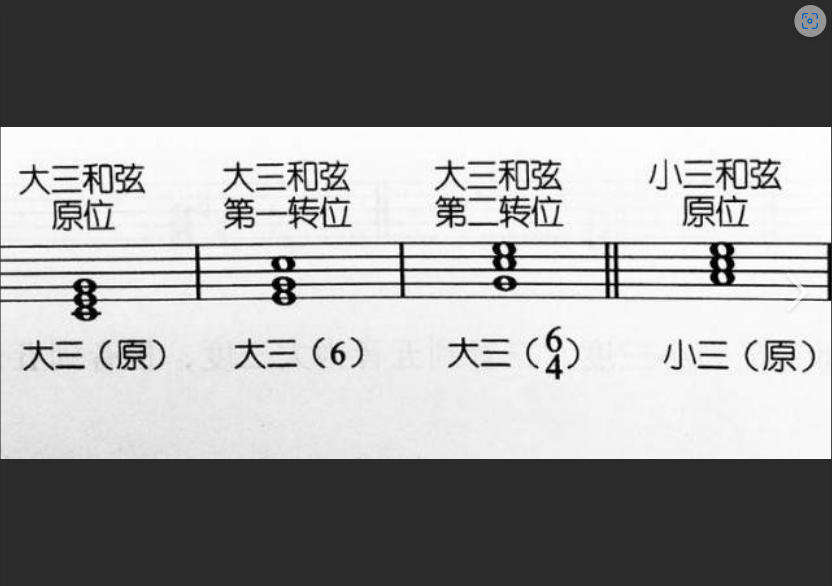

作为乐理学习者,我们接触和弦转位及其解决规则,通常始于厚重的乐理教材。

书中条分缕析地讲解着V6和弦如何倾向于解决到I,vii°6和弦如何作为导和弦的转位,以及各种转位和弦在声部连接中需要遵循的“定律”,例如如何避免平行五度、平行八度,如何处理导音、七音等。这些规则为初学者构建了理解和声运作的基础框架,但问题在于,许多教材往往将这些规则呈现得过于绝对化、孤立化,仿佛它们是放之四海而皆准的铁律,从而给学习者造成一种误解:掌握了这些规则,就掌握了和弦转位解决的全部奥秘。

然而,当我们真正开始深入分析浩瀚的音乐作品时,会发现教科书里的“尺度解决”只是冰山一角。现实远比书本复杂和精彩得多。传统教材的不足之处,主要体现在以下几个方面:

因此,是时候“颠覆”一下对和弦转位解决的传统认知了。下面,我们将通过几个不同时期和风格的音乐实例,看看作曲家们是如何在实践中灵活运用转位和弦,并打破一些“规则”的。

实例一:巴洛克时期 - J.S. 巴赫

巴赫的合唱圣咏(Chorales)常被用作学习和声的范例,因其清晰的功能性和严谨的声部进行。但即便在巴赫这里,我们也能找到超越简单规则的例子。例如,属七和弦的转位(V6/5, V4/3, V4/2)。教科书通常强调其解决到主和弦(I),特别是导音(七音)的上行解决或下行级进解决。然而,在巴赫的作品中,我们经常可以看到V4/2这样的和弦被用于连接到I6和弦,甚至在某些情况下,七音并不一定总是依照规则解决。有时,为了坚持某个声部的旋律连贯性,七音可能会跳进,或者解决到一个预期之外的和弦。例如,在一个尺度的V4/2 to I进行中,低音是七音并解决到主音,高音是根音解决到主音。但在某些 Chorale 中,为了避免其他声部产生不佳的音程进行,或者为了形成更流畅的旋律线条,高音或内声部的七音解决方式会非常巧妙且不拘泥于“必须下行级进”的规则。巴赫的 Genius 在于,他能够在复杂的多声部织体中,优先担保声部各自的歌唱性与整体和声的流畅性,规则是其手段,而非最终目的。

实例二:古典时期 - W.A. 莫扎特

莫扎特的音乐以其优雅和平衡著称。他在处理和弦转位时,常常将其用于加强低音的旋律性,或者为旋律提供更丰富的支撑。导和弦的转位(如 vii°6)在古典时期非常常见,教科书会告诉你它通常解决到主和弦(I)。确实如此,vii°6 到 I 的解决提供了强烈的导向性。但莫扎特也会使用 vii°6 来连接到属和弦的转位(如 V6),或者用于半终止(结束在属和弦),为乐句带来不同的色彩和动力。例如,在奏鸣曲的呈示部或发展部,莫扎特可能会使用 vii°6 和弦,其低音(根音)并非下行解决到主音,而是进行到属和弦的根音或三音,形成了一种连接两个和声区域的巧妙方式。在这里,vii°6 的功能不再仅仅是导向 I,它也可能服务于调性转换的准备,或者仅仅是为了让低音声部形成更具歌唱性的级进。他的处理方式体现了在古典时期规范下,如何通过灵活运用转位来服务于清晰的乐句结构和调性逻辑。

实例三:浪漫派后期/印象派 - C. Debussy

进入浪漫派后期和印象派,功能和声的概念开始被大大拓展甚至模糊。德彪西的音乐更是以其独特的和声色彩而闻名,和弦转位在他的作品中经常用于营造特定的音响效果,而非严格的功能性解决。例如,属七和弦或减七和弦的转位,在德彪西的音乐中可能并不会依照传统规则解决到预期的主和弦。他可能将 V4/2 和弦解决到一个意想不到的、色彩丰富的和弦,或者利用其低音的级进连接到另一个非功能性的和弦,仅仅是为了平滑的声部进行或特殊的音色。减七和弦的转位(如 vii°6/5, vii°4/3, vii°4/2)因其模糊的调性倾向和丰富的可能性,被德彪西大量用于转调或营造朦胧、飘忽的氛围。这些和弦的解决路径往往不是教科书式的“上行解决到主和弦”,而是通过半音进行或其他自由的方式连接,其主要目的是创造连续流动的声音画面,而非建立明确的调性中心。在这里,和弦转位及其“解决”更多是线性思维和色彩考量的结果,而非功能和声逻辑的一定推导。

从上述例子可以看出,作曲家们对和弦转位及其解决的处理是极其灵活多样的。教科书的规则固然重要,是理解基础的起点,但绝不是终点。对于乐理学习者和研究者而言,我们应该超越僵化的条条框框,从更广阔的视角来研究和弦转位的运用:

转位三和弦及其解决,绝非乐理教材中寥寥数语就能概括的简单概念。它是作曲家手中富有表示力的工具,在不同时期、不同风格的音乐中展现出无穷的可能性。规则是描述,而非规定。它们可以赞助我们入门,但真正的理解来自于对鲜活音乐作品的深入分析与感悟。希望本文能启发乐理学习者和研究者们,放下教科书的束缚,用批判性的眼光去探索,去聆听,去发现和弦转位在音乐实践中那些远比书本更精彩、更具颠覆性的奥秘。