你有没有遇见过这样一份谱子?它可能不是技术上最炫技的,和弦进行也算不上复杂,甚至旋律听起来有些平淡。

但当你依照它一个音一个音、一个和弦一个和弦地拨动琴弦时,某种说不清道不明的情绪就会悄悄爬上心头,然后,在你还没反响过来的时候,眼眶就湿润了,甚至会控制不住地泪崩。

对我来说,赵雷的《我记得》就是这样一份“有毒”的谱子。

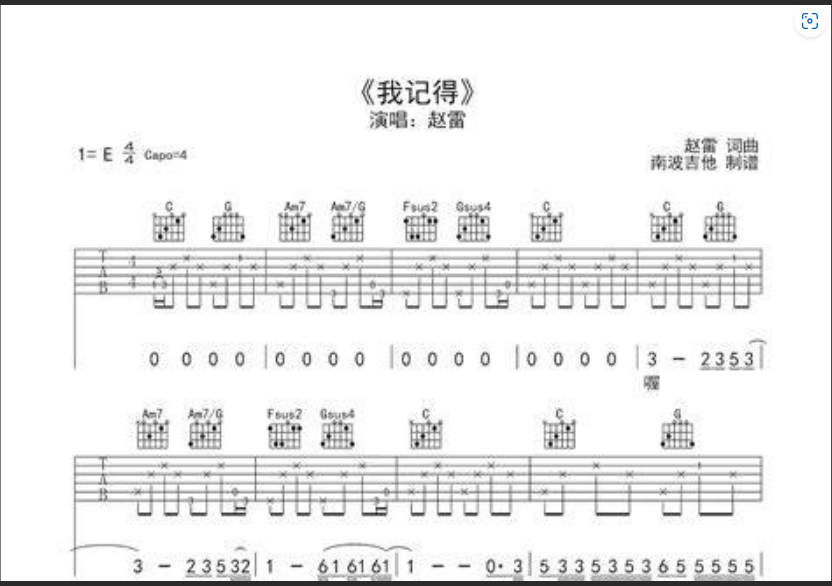

第一次考试考试弹这首歌的吉他谱,并没有预设会产生什么。它看起来太平凡了:几个基础和弦(C、G、Am、F等)的简单组合,一个重复贯穿全曲的指弹或扫弦节奏型,旋律线也跟着主唱走,没有太多即兴或变奏的空间。心想,这不就是一首入门级其余弹唱曲吗?

然而,正是这种“简单”,成了最大的陷阱,或者说,是通往情感深处的通道。

当你开始弹奏,手指在琴弦上重复着那个固定的节奏型,看似机械,但随着旋律的推进,歌词便会在脑海中自然而然地浮现:“我记得那天,我妈,骑自行车带我去,大龙,副食店…” 每一个音符,每一个和弦的转换,都像是在配合你脑海中那些闪回的画面。

这份谱子的“魔力”在于,它的技术门槛极低,让你完全无需分心去应对复杂的技巧,所有的注意力都可以集中在“感觉”上。重复的节奏型并非单调,而更像是一种冥想、一种回忆的载体。它让你慢下来,强迫你跟着歌曲的呼吸去感受。每一次拨弦,都像是在触碰一段尘封的记忆;每一次和弦转换,都像是在翻过相册中的一页。

歌词的画面感太强,太真实,太日常了。大龙副食店、后座、鹤发、不爱吃鸡蛋… 这些琐碎到极致的细节,在简单的吉他伴奏下,反而被放大得无比清晰。而吉他手,作为声音的制造者,此时不再仅仅是听众,而是成为了故事的叙述者之一。你弹出的每一个音,都承载着那份质朴而厚重的爱与记忆。

“弹奏”这个行为,将你更深地卷入了歌曲的情感漩涡。与纯真聆听分歧,你的身体与乐器连接,手指的触感,琴体的共鸣,音箱传来的声波震动,都是一种物理层面的介入。当你的双手在“诉说”歌词的故事时,大脑和心灵也在同步“体验”这份情感。你不再是旁观者,而是成为了回忆的共同构建者。

很多吉他手都有类似的经历。有人在论坛里分享,弹着弹着就泣不成声,想起了自己的父母;有人说,谱子上的每一个音符都像是有千斤重,压在心头;还有人发明,这首歌不克不及在公开场合弹,因为根本hold不住情绪。

或许,《我记得》的吉他谱并无毒,它只是纯粹、真实地反映了歌曲自己蕴含的巨大情感能量。而吉他,作为离演奏者身体和心灵最近的乐器之一,只是忠实地将这份能量传导、放大,直到打破情感的阀门。

这是一份能让你放下技巧、回归内心、直面情感的谱子。如果你也是一位吉他手,不妨找来《我记得》的谱子,在一个宁静的时刻,轻轻拨动琴弦。也许,你会发明一个纷歧样的自己,也许,你也会找到那份隐藏在简单旋律下的,让你泪崩的理由。