1987年春节联欢晚会上,费翔以一首激情四射的《冬天里的一把火》点燃了全国人民的热情。

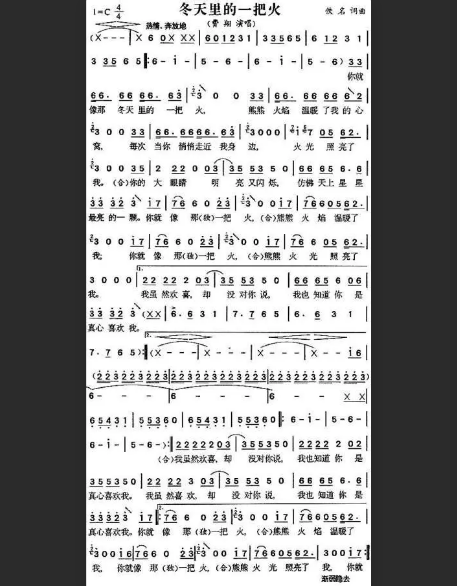

这首歌旋律奔放、节奏明快,费翔充满活力的舞台表示更是令人印象深刻。一夜之间,《冬天里的一把火》红遍大江南北,成为街头巷尾传唱的流行金曲。然而,随同着这首歌的走红,也出现了一些批评的声音。一些人认为,这首歌旋律简单、歌词直白,缺乏艺术性,属于典型的“口水歌”。甚至有人指责其“庸俗”、“媚俗”,与当时主流的严肃音乐格格不入。然而,也有评论认为,这首歌的活力和热情感染了无数人,给当时相对沉闷的社会带来了一股新鲜的空气,具有积极的社会意义。

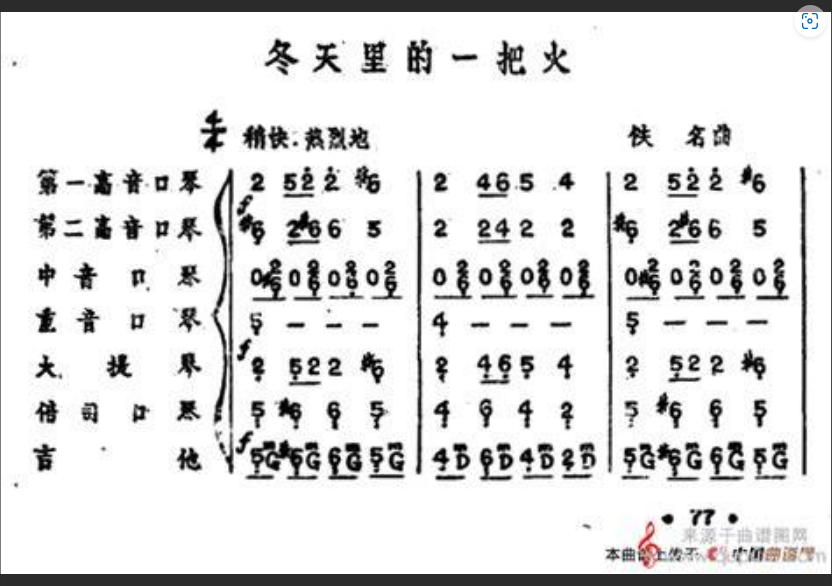

那么,《冬天里的一把火》究竟算不算“口水歌”呢?我认为,简单地将其归类为“口水歌”是一种过于片面的评价。从旋律上看,这首歌虽然流畅易记,但并非完全没有技术含量。其采取了鲜明的迪斯科节奏,融合了当时流行的电子音乐元素,在编曲上具有一定的创新性。歌词方面,虽然比较直白,但其所表达的热情奔放和对美好生活的向往,却能引起大众的共鸣。更重要的是,费翔的演绎赋予了这首歌独特的魅力。他充满激情的演唱和充满活力的舞台表示,完美地诠释了歌曲的主题,也让这首歌成为了一个时代的经典记忆。

不得不承认,“口水歌”往往具有容易传播、朗朗上口、能够引发大众共鸣等特点。这些特点使其能够在短时间内迅速走红,成为流行文化的一部分。事实上,“口水歌”在满足大众娱乐需求、缓解社会压力、促进文化交流等方面都发挥着积极的作用。它们是大众文化的载体,反映了特定时代人们的情感、价值观和生活状态。正如音乐评论家李皖所说:“流行音乐的最大价值在于它的普及性,在于它能够触及到最广泛的受众,引发他们的共鸣。”(可以添加李皖相关文章链接)。

然而,历久以来,我们对流行音乐的评价尺度往往过于单一和精英化。我们常常以艺术性、思想性和深度作为衡量音乐价值的唯一尺度,而忽略了流行音乐的娱乐性、传播性和社会意义。这种评价体系使得许多优秀的流行音乐作品被贴上“口水歌”的标签,从而被贬低和忽视。这实际上是一种文化偏见和精英主义的表示。我们应该以更加开放和原谅的态度看待流行音乐,Recognize its contribution to society and to the cultural landscape. 真正的艺术不该该高高在上,而应该扎根于人民,服务于人民。正如习近平总书记所说:“文艺要坚持以人民为中心的创作导向,为人民抒写、为人民抒情、为人民抒怀。”(添加相关新闻链接)

《冬天里的一把火》或许不是一首完美的艺术品,但它却是一首充满活力、充满热情、能够引发大众共鸣的流行金曲。我们不该该用过于苛刻的尺度来否定它的价值,更不该该用“口水歌”的标签来掩盖它曾经带给我们的美好回忆。让我们重新审视那些曾经被误读的流行音乐,Recognize their value, and appreciate their contributions to our cultural life. [插入歌曲MV截图]